El grupo de trabajo (WG) de Smart Grid Seguro de CIGRE Chile se creó en diciembre de 2020 con la finalidad de entregar un plan estratégico de Smart Grid Seguro para el sector eléctrico. Este grupo ya maneja una definición de smart grid que la establece como una “red eléctrica de nueva generación basada en sistemas eléctricos de potencia ciber-físicos complejos y dinámicos con flujos bidireccionales de información, que proveen de una mayor inteligencia, eficiencia, sustentabilidad, resiliencia, seguridad, optimización y mayor calidad de la energía para una infraestructura crítica de carácter estratégico satisfaciendo el desarrollo económico y social de la nación”.

Las redes eléctricas inteligentes, más conocidas como smart grids, proporcionarán la base de las futuras ciudades inteligentes, así como también nos entregarán los beneficios de eficiencia energética, optimización de recursos, monitoreo inteligente y servicios de valor agregado para nuevos negocios en el sector eléctrico, entre otros. Sin embargo, “alcanzar todo ello implica un análisis más profundo en lo que respecta a temas como la reglamentación actual, cuadro normativo, aspectos sociales para llegar con los beneficios a toda la población, problemáticas medioambientales, análisis de impacto tarifario y económico que traerá el intercambio de flujos bidireccionales de energía, análisis del modelo de gobernanza organizacional actual y futuro, ante el predominio de los datos, revisión de nuestra política energética actual y qué dirección deberíamos tomar”, comentó Eduardo Morales, líder WG Smart Grid Seguro de CIGRE Chile.

Estas smart grids deben tener un foco en el futuro prosumidor que es el cliente que va a consumir energía, pero también que va a producir energía con sus paneles solares o con unidades de micro redes que van a instalar. Además, la smart grid debe tener una mirada social, donde el prosumidor tenga una normativa que lo proteja y regule la compra y venta de energía de manera confiable. El grupo de trabajo (WG) de Smart Grid Seguro definió que una Futura Smart Grid en Chile debiera tener las siguientes características principales: ser inteligente, sustentable, descentralizada, segura, interoperable, resiliente, eficiente, de libre acceso, descarbonizada y digitalizada.

Entre los beneficios más importantes para los consumidores de contar con una red inteligente, se encuentran ofrecer información actualizada sobre su consumo de energía, comprar y vender energía en un mercado sin intermediarios mediante Blockchain, agruparse en comunidades o cooperativas para implementar microrredes, beneficiarse de nuevos servicios ofertados por nuevos players que permitan aumentar el confort y aplicaciones orientadas al smart home, entre muchos otros.

Por su lado, las empresas eléctricas se benefician al aumentar la visibilidad y confiabilidad de la red, reducir la frecuencia de apagones y las caídas de voltaje, aumentar la resiliencia de la red proporcionando información detallada, reducir las insuficiencias en el suministro de energía, integrar los recursos sostenibles, mejorar la gestión de los recursos energéticos, etc.

En la actualidad, agregó Morales, “la regulación existente debe girar en torno a promover nuevas leyes que den soporte y un campo fértil para una futura smart grid, por ejemplo, que promuevan la inversión en digitalización y la gobernanza de la data que traerá un tsunami de información que se debe regular. Por otro lado, tampoco podríamos seguir avanzando en smart grid si no tenemos una nueva ley robusta de protección de datos personales que tenga como referencia, por ejemplo, el GDPR europeo y que aún se encuentra como proyecto de ley en el congreso”.

El sector eléctrico también requiere de un mayor conocimiento en tecnologías de la información (TI) que vienen del mundo de las telecomunicaciones, por ende, se deben establecer alianzas entre las empresas, las universidades, el gobierno y los fabricantes TI que fomenten la innovación de las nuevas tecnologías como el 5 G, la inteligencia artificial y el big data, que se incorporarían al sector eléctrico.

La smart grid es más que una evolución sólo tecnológica que debe ser analizada con una mirada más holística, ya que no tan sólo el sector eléctrico, sino que todo el país se podría ver beneficiado de una evolución bien estudiada y planificada de las redes eléctricas. De acuerdo con Morales, “los futuros gobiernos en Chile deberán incluir en sus bases programáticas el desarrollo de las smart grid no tan sólo con el acento que se le ha puesto últimamente de la transición energética por el tema de la descarbonización de nuestra matriz, sino que debemos ir más allá apostando a que una smart grid en Chile sea un driver estratégico para el progreso económico y bienestar social que nos llevará firmemente hacia un país desarrollado, que es lo venimos buscando desde hace mucho tiempo. Las smart grids promoverán el desarrollo de nuevos negocios de mercado, la innovación, la incorporación activa de los prosumidores, un cambio en las normativas y reglamentación existente para este nuevo escenario mucho más dinámico, desarrollo de nuevas capacidades por efecto de la digitalización y la ciberseguridad que serán mucho más recurrentes”.

En el primer borrador de este grupo, se establece que hoy día Chile cuenta con una especie de “smart grid pasiva”, pero desorganizada, que avanza en silos, con planificaciones de subestaciones digitales, pero no presenta un lineamiento a nivel de país, o a nivel sectorial robusto. “Hay ciertos proyectos de data analytics, incorporación de medidores inteligentes, microredes, etc., pero con una normativa que aún sigue débil. Por lo tanto, en la actualidad podemos hablar de una “smart grid pasiva”, con sólo flujos unidireccionales. Para encumbrarnos en una “smart grid activa”, que es lo que esperamos y vislumbramos según la curva evolutiva, llegaremos de aquí al 2030 a tener un sistema eléctrico nacional con flujos bidireccionales al menos al 30%, ojalá con una ley de prosumidores vigente, incorporando el blockchain como una plataforma transaccional de venta y compra de energía en criptomonedas emitidas por el Banco Central de Chile para perfeccionar la cadena de pago en una smart grid que promoverá la innovación y desarrollo de nuevos modelos de negocios”, comentó Morales.

Este WG espera que la matriz energética para el 2040 tenga un 80% de capacidad instalada de energía renovable, para llegar al 2050 con un sistema eléctrico nacional bidireccional, ya con una smart grid activa en segunda fase al 80%, ojalá con clientes o prosumidores regulados por normativa, incorporando bien fuerte el tema de la inteligencia artificial y tener ojalá una matriz energética con casi 100% de la capacidad instalada de energía renovable”, finalizó.

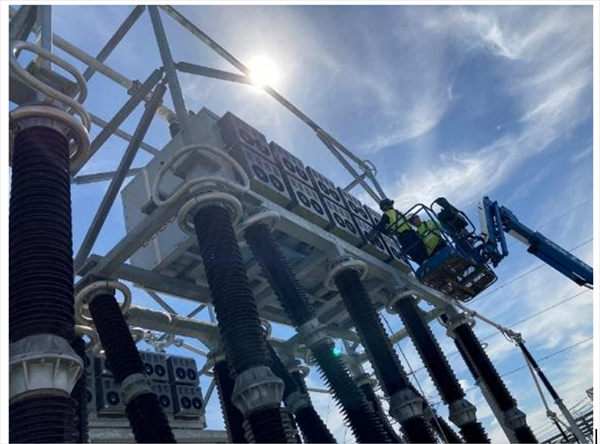

Figura 1: Módulos D-FACTS (SmartValves) instalados en la red de 400 kV de National Grid

Figura 1: Módulos D-FACTS (SmartValves) instalados en la red de 400 kV de National Grid